展览 | Ixelles

开幕

19/07/2025 à 16:00

结束

06/09/2025 à 16:00

Lost to oblivion

19/07/2025 — 11/10/2025

2017年驻留展览之后,艺术家李邦耀今夏携其子李森再度回归。八年来,我们与这位中国当代艺术界重要人物的对话持续深入。通过他的引介,我与合伙人小满得以系统性地走访那些活跃在中国当代艺术前沿的工作室,与这个充满创造力的群体展开深度对话。这些与李邦耀同辈的艺术家们,共同经历了八十年代那场空前的文化启蒙运动,见证了中国如何在改革开放浪潮中,将消费主义物品迅速转化为推动经济发展的核心动力。正是在这样的历史语境下,以”波普”为旗号的艺术家群体开始将消费社会的生活方式作为创作主题。他们敏锐地察觉到:在消费主义的逻辑下,物品的实用功能正逐渐被其象征价值所取代。这种源自西方的思想冲击彻底改写了中国当代艺术的发展轨迹,艺术家们为获得创作自由而欢欣鼓舞——他们终于摆脱了宣传艺术的框架束缚。

从外来文化到本土转化,”物”的变迁始终是李邦耀艺术探索的核心命题。对这些艺术家而言,构成现代生活图景的物品世界正在塑造全新的认知范式,而数字时代的来临更使人类陷入数据存储与物质保存的双重困境。本次展览聚焦于”物”与”记忆”之间的辩证关系,探讨当代社会中的丢失与遗忘。

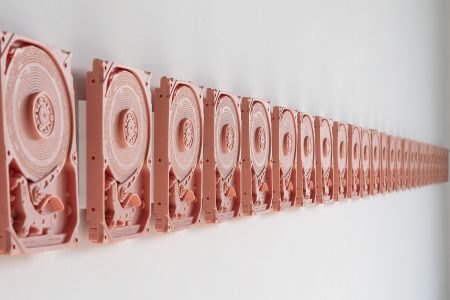

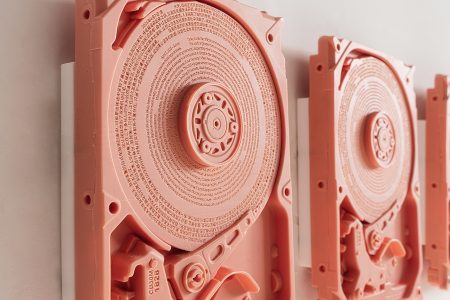

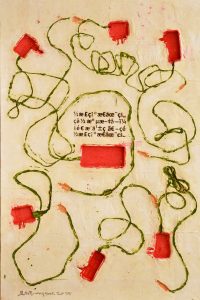

李森的装置作品《日记》运用3D技术复现普通硬盘。通过100次重复翻模,硬盘及其铭文从清晰可辨到逐渐蚀损,最终文字尽失。这件作品源自艺术家的切肤之痛:存储多年创作资料的硬盘突然损坏,所有数据瞬间化为乌有。这种类似失忆的创伤体验促使他反思:当外部存储设备成为记忆的延伸,数据丢失是否意味着部分自我的消亡?作品揭示了一个残酷的现代性悖论:在数据支配行为的时代,人类在接收信息的同时,也在被信息所复制和异化,催生出可悲的”次生人类”。当记忆与身份都被数据所统治,人性的本真性正在消逝。

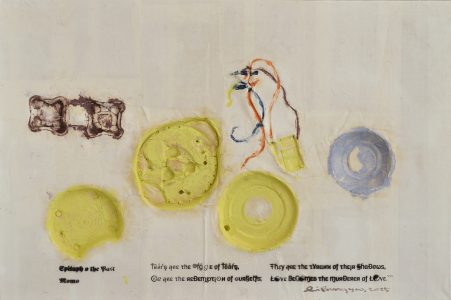

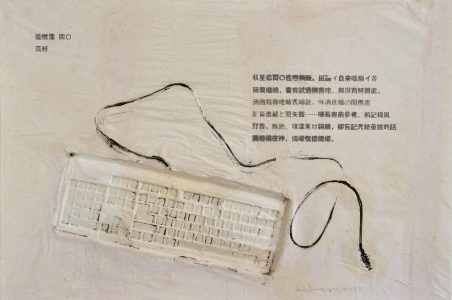

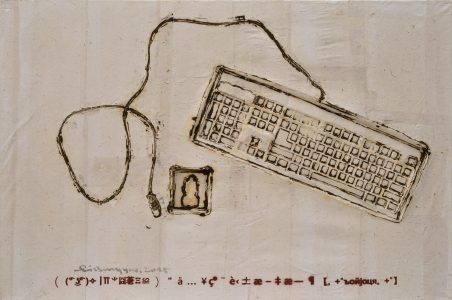

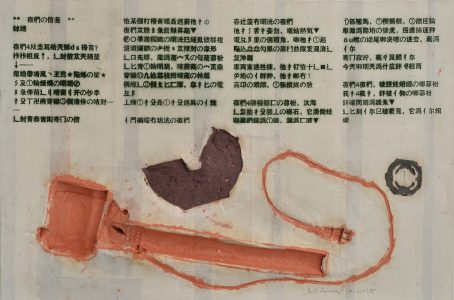

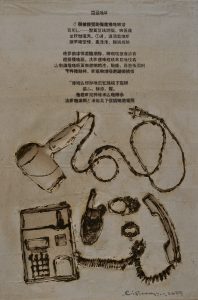

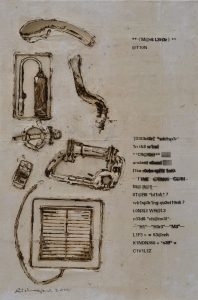

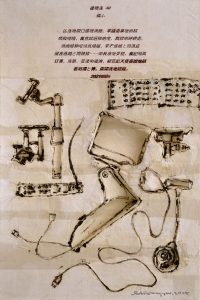

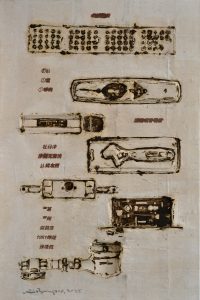

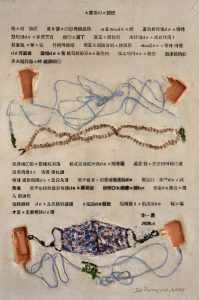

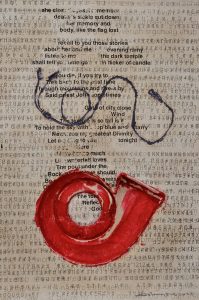

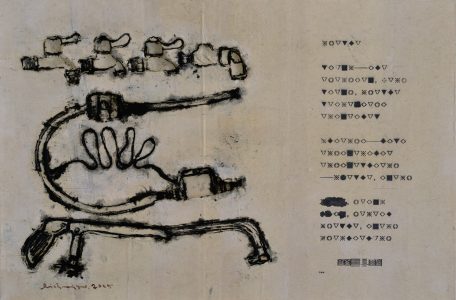

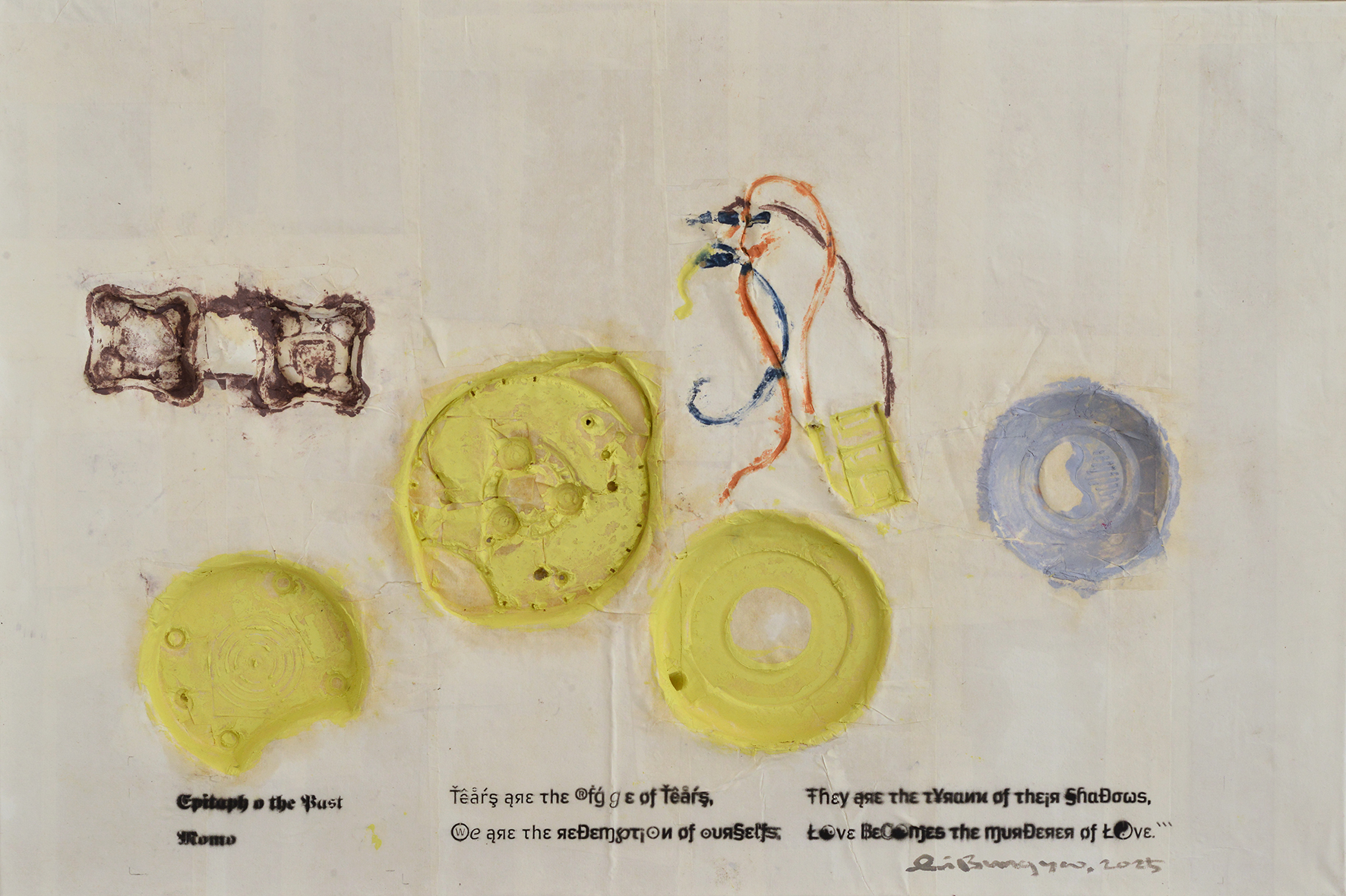

李邦耀的《无名诗》系列则是关于“遗忘”的人类拓本。作品包含两个叙事维度:李邦耀在广东顺德工作室周边的金属垃圾回收站搜集了大量的工业日用废品,采用传统拓印工艺将其形态转译于宣纸之上;同时邀请以广东籍为主的诗人们提供诗作,将其转化为故意模糊的”火星文”与拓印图像叠加。最终呈现的视觉文本中,物质文明的残骸与精神世界的诗意表达同样变得难以辨认,这种精心设计的”双重模糊”直指当代社会的沟通困境——在物质过剩的时代,精神交流反而陷入前所未有的困境。

面对全球性的记忆危机和存在焦虑,李邦耀父子提出了艺术家的当代使命:在物质、非物质与思辨性世界之间构筑共通的桥梁。这不仅是本次展览的核心命题,更是对当代艺术社会功能的深刻诠释。