VERNISSAGE

FINISSAGE

Paysage-eau

Prolongation de l’exposition jusqu’au 31 juillet, sur rendez-vous

Paysage, le visage humain de la nature

Prendre pour thème d’exposition le paysage semble de prime abord ne relever d’aucun défi contemporain. Le sujet paraît être tombé en désuétude. Cependant, il n’en est rien dès lors que l’on s’intéresse aux dérèglements climatiques et aux extravagances de la nature. Force nous est de constater que celle-ci se déchaîne un peu partout dans le monde nous obligeant ainsi à la prendre en considération et réfléchir à notre histoire partagée.

Le thème « paysage-eau » du printemps 2024 met 6 artistes bruxellois en interaction avec les énergies vitales. S’en suivra en hiver 2025 « paysage-bois ». Seront principalement présentées des œuvres identifiant l’homme à son milieu ambiant, lui permettant ainsi de participer à des transformations mutuelles.

Retenant la perspective phénoménologique, les expositions cherchent à obtenir plus de réciprocité entre l’homme et les éléments naturels. Ceci dans la mesure où nous admettons que nos facultés sensibles et pensantes sont reliées à ces derniers. Nous partons du constat qu’on ne voit que ce qu’on nous a appris à voir et qui, ainsi, constitue notre bagage perceptif et mental. Il y a, pour nous occidentaux, depuis les premières peintures de paysages, une tradition esthétique des lieux. Ce système de représentation, qui nous appartient en propre, se base sur la volonté de l’homme moderne d’établir une coupure nette entre la nature et la culture.

A partir de la renaissance, nous avons mis en place une axiologie décisive nous permettant, via la combinaison des pôles « techniques, sciences et rationalité », de canaliser et dominer la nature. Cette attitude anthropocentrique favorisa le développement d’un discours particulier que nous questionnons aujourd’hui. Ce dernier nous a donné la possibilité de mettre en place un processus de conquête, de nous approprier la nature et de la considérer comme réserve dans laquelle l’on s’accorde le droit de puiser. Ce rapport au monde s’est évidemment mondialisé car il appartient à la raison économique. Aujourd’hui, personne n’y échappe, rien ne lui résiste, si ce n’est quelques simagrées climatiques qui commencent à nous déranger.

Depuis quelques temps, une importante critique de ce discours a vu le jour. Des philosophes, anthropologues, sémiologues ou sociologues comme Michel Serres, Bruno Latour, Philippe Descola, Guillaume Logé, Pierre Hadot, David Abram, Emmanuel Coccia, Baptiste Morizot, Val Plumwood, Jean-Christophe Cavallin, Jakob von Uexküll, Augustin Berque, Vinciane Despret, entre autres, prétendent que nous sommes à un tournant éco-politique. Il s’avère donc grand temps de reconsidérer notre environnement comme notre principal interlocuteur.

Les artistes à leur tour participent à cette prise de conscience. La nature en tant que « phusis » c’est-à-dire ce qui croît par soi-même sans l’intervention de l’homme, a été oubliée, voire même maudite ou niée. Si nous acceptons de changer d’état d’esprit à son égard et si nous sommes disposés à l’accepter en tant que partenaire inaliénable, alors une nouvelle axiologie pourrait voir le jour.

Se mettre à composer des paysages revient à inaugurer un dialogue avec la nature, c’est-à-dire à s’ouvrir aux puissances du vivant, être réceptif aux rythmes, mouvements, énergies spontanés que le langage moderne a négligé et évincé.

Comme il a été question du discours moderne en tant que point de vue particulier quant à notre disposition d’esprit face au réel, il paraît nécessaire de faire valoir d’autres systèmes de représentation, d’autres axiologies appartenant aux sociétés non modernes.

Une étude très approfondie de Philippe Descola[1] portant sur quatre systèmes de représentation – animisme, totémisme, naturalisme et analogisme- révèle qu’à leur manière, ils ont permis de structurer le réel. Il y aurait donc différentes formes de représentation que l’auteur appelle « filtres ontologiques ». Ce qui signifie qu’il existe plusieurs modes d’être au monde.

Pour le géographe orientaliste Augustin Berque[2], il faut « recosmiser » la Terre, c’est-à-dire avoir recours à une pratique mésologique pour redynamiser les rapports que l’homme entretient avec son milieu. Berque s’intéresse au lieu, c’est-à-dire aux liens tissés par les divers intervenants au sein de leur espace quotidien. La relation mésologique se définit comme synthèse entre l’environnement naturel et culturel, entre le collectif et l’individu, entre les contacts homme-terre-ciel toujours en transformation. Soucieux de dépasser les enjeux de la modernité, Berque approfondit ses recherches sur le paysage en diversifiant les points de vue par de nombreux séjours au Japon.

Le paysage joue ainsi un rôle essentiel. Il permet la rencontre de composants fondamentaux via des voies animées tracées par l’homme en accord avec la nature. Voies qui, humaines et non humaines, s’harmonisent dans et à travers la réciprocité grâce à un élément médian, l’eau.

De notre côté, pour faire valoir l’importance du paysage, il sera d’abord question de l’esthétique chinoise traditionnelle. Dès la dynastie Tang (618-907), le paysage devint le centre d’intérêt de la philosophie, de la peinture, de la calligraphie et de la poésie. Le pinceau, moyen d’expression pour les lettrés, est utilisé comme réserve d’encre et d’eau. Il permet à l’homme éduqué, civilisé d’être à l’écoute de l’agencement profond des choses. Le maniement du pinceau favorise une recherche intérieure, et seule celle-ci permet à l’homme de s’associer à l’univers originel, au cosmos.

L’expression par excellence de l’esthétique chinoise, « montagne-eau » permet d’assimiler les deux éléments fondamentaux de la peinture de paysage. Confucius a dit : L’homme de cœur s’enchante de la montagne, l’homme d’esprit jouit de l’eau. Voici donc les deux pôles de la sensibilité humaine qui offrent une similitude avec la nature. Ce rapport microcosme-macrocosme veut montrer que la montagne et l’eau sont les principaux actants de la transformation universelle. Il s’agit du devenir réciproque, de l’harmonie parfaite des contraires et alliés montagne-eau. Ce devenir réciproque implique un mouvement circulaire, qui lui-même implique un rythme cosmique. Cet embrassement est rendu possible par la présence du vide et des souffles vitaux qui créent des espaces libres par l’apport atmosphérique des brumes et nuages gorgés d’eau. Ces incessantes relations entre la permanence et l’évanescence, ou encore le rapport magistral entre les montagnes faites de roches et les eaux nébuleuses constituées par les brumes donnent naissance aux fleuves. L’esthétique chinoise millénaire permet à l’homme de se joindre au souffle du cosmos et de la nature. De celle-ci, nous retiendrons que contrairement à la pensée moderne, l’homme n’a pas été considéré comme extérieur et séparé de son milieu ambiant. Bien sûr, les mentalités ont changé maintenant, mais il n’empêche que la pensée classique chinoise était celle du développement durable, de l’harmonie et de l’accord avec la nature. L’eau nous invite à suivre son rythme et à partager son énergie. Suivre son cours naturel revient à épouser la voie du dao, du non-agir ou bien à lui faire barrage par l’agir[3].

Il est vrai que la nature contemplée et appréciée pour elle-même devint aussi en Europe dès la fin du 16è siècle une figure de représentation qui permet aux peintres d’échapper aux contraintes des savoirs objectifs. A partir du 19è siècle, les atmosphères paysagères révèlent le lien intime que l’on peut ressentir avec l’environnement extérieur. Le romantisme pouvant conduire au sublime, invite l’artiste à se laisser pénétrer des forces de l’univers.

Aujourd’hui les tentatives de rapprochement de l’homme avec la nature se multiplient. Le paysage s’inscrit dans cette nouvelle éco-politique qui est de réactiver notre appartenance à la nature, à son rythme et énergie cosmique.

Voilà pourquoi nous pensons que tout « paysage » se voit à travers le prisme du regard humain qui en constitue son visage. Il s’avère dès lors impossible de vouloir encore séparer microcosme et macrocosme, la gageure étant de penser et pratiquer l’interrelationnel et la transfiguration. Celle-ci nous invite donc à nous réconcilier avec la nature sans plus jamais vouloir la dissocier de la culture.

[1] DESCOLA Philippe, Les formes du visible, Seuil, 2021

[2] BERQUE Augustin, Poétique de la Terre. Histoire naturelle et histoire humaine, essai de mésologie, Belin, 2014

[3] Référons nous à Zhuangzi pour comprendre les fondements du taoïsme.

Confucius contemplait les chutes de Lüliang. L’eau tombait d’une hauteur de trois cents pieds et dévalait ensuite en écumant sur quarante lieues. Une tortue ou un crocodile n’aurait pu y nager, mais ne voilà-t-il pas que Confucius vit un homme nager à cet endroit ! Il crut que c’était un malheureux qui voulait mourir et donna l’ordre à ses disciples de longer la rive pour le tirer de là. Mais quelques centaines de pas plus loin, l’homme sortit de l’eau et, les cheveux au vent, se mit à se promener sur la berge en chantant. Confucius le rattrapa et lui dit : « Je vous ai pris pour un démon, mais, à y regarder de près, vous êtes un homme en chair et en os. Puis-je vous demander si vous posséder un dao pour surnager ainsi ? -Non, répondit l’homme, aucun. Je suis parti du donné originel (gu), j’ai développé ma nature (xing), et j’ai rejoint le destin (ming). Je plonge avec l’eau qui tombe et émerge avec l’eau qui reflue, je suis le dao de l’eau sans chercher à imposer mon moi, et c’est ainsi que je surnage.» Confucius demande alors : « que voulez-vous dire par « partir du donné originel, développer sa nature et rejoindre la destinée ? » L’homme répondit : « Je suis né dans ces collines et j’y suis chez moi : voilà le donné. J’ai grandi dans l’eau et je m’y trouve dans mon élément : c’est ma nature. Il en est ainsi sans que je sache pourquoi, tel est le destin. »

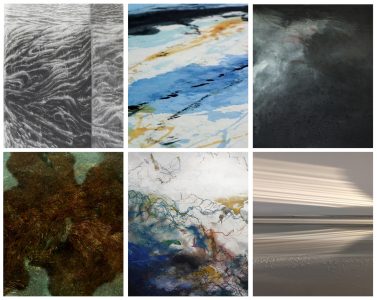

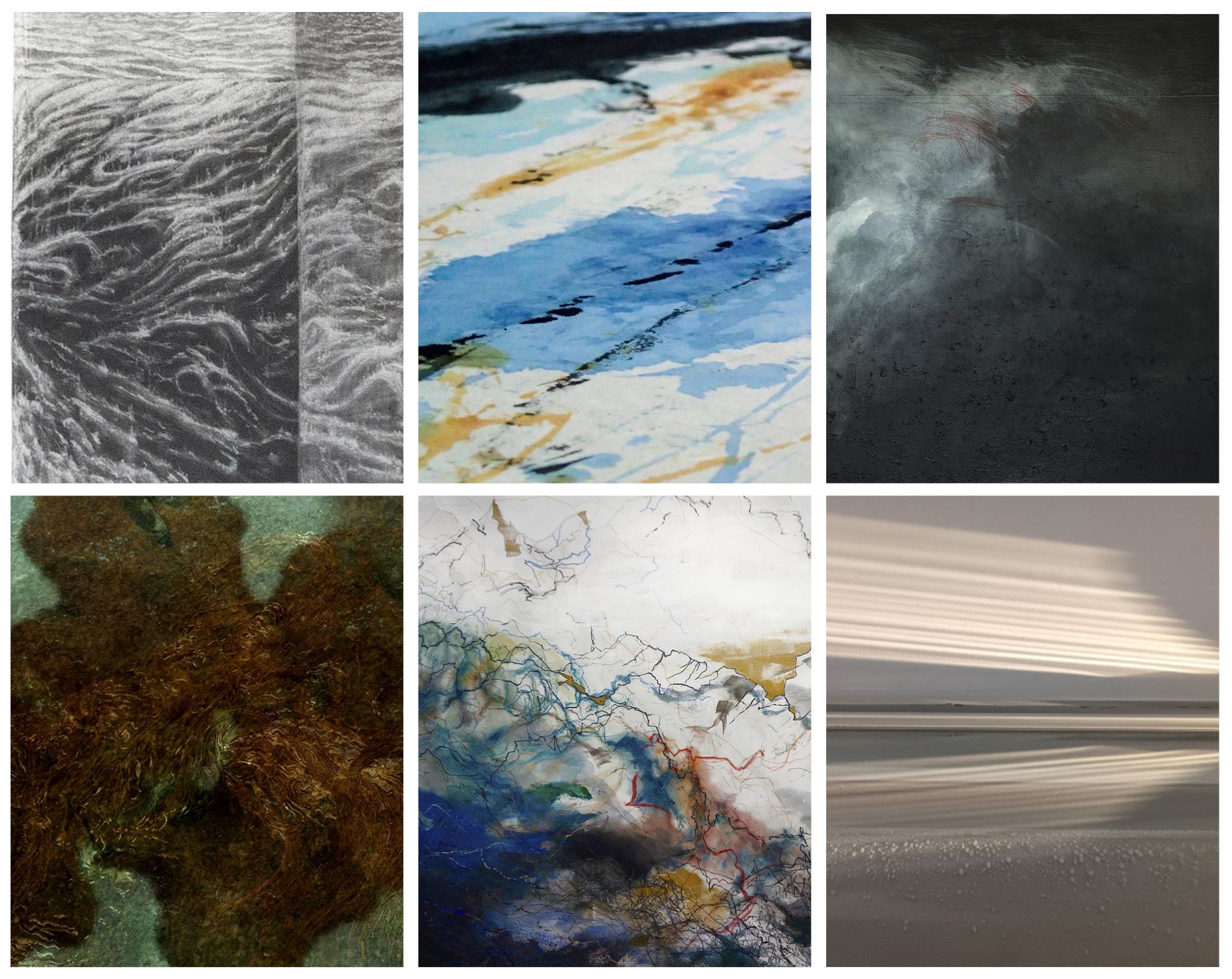

L’exposition paysage-eau s’organisera à partir d’un premier pôle concernant le paysage vu d’un point de vue chinois contemporain, celui de l’artiste Peng Mei-Ling, professeur de peinture chinoise à IBHEC au Musée du Cinquantenaire et de l’artiste finlandaise Anna-Maija Rissanen, qui termine sa thèse de doctorat sur la peinture chinoise à Shanghai.

Le deuxième pôle nous permettra de nous rapporter aux enjeux contemporains concernant notre environnement avec d’une part les recherches d’Oliver Pestiaux, philosophe, artiste et chercheur impliqué dans une démarche éco-politique artistique. Et d’autre part, l’installation de Catherine Menoury et Christian Laval toute aussi engagée dans les nouveaux rapports nature-culture.

Le troisième pôle, axé sur l’ambiguïté réalité-fiction portera sur l’œuvre de Joseph Winckler, étudiant terminant le master en dessin à La Cambre et Teodora Cosman, artiste, galeriste et doctorante en art à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles.

Premier pôle : les paysages atmosphériques de Mei-Ling Peng et Anna Maija Rissanen

Peng Mei-Ling s’interroge sur les rapports entre la peinture, l’écriture, la musique et la poésie. Questionnant l’esthétique traditionnelle chinoise eu égard aux critères occidentaux, elle nous permet de revenir au phénomène de transfert.

A partir de 1997, Peng Mei-Ling enseigne la peinture chinoise à l’Institut Belge des Hautes Études Chinoises au Musée du Cinquantenaire. Dans la bibliothèque de l’Institut elle se ressource et développe sa sinité auprès de ses élèves qu’elle initie à l’art extrême orientale. Il y a chez elle un impérieux besoin de s’imprégner de poésie, de calligraphie et de peinture traditionnelle. Par la lecture et l’écoute elle se lie aux écrivains, aux calligraphes qui lui permettent de revenir aux sources de sa culture et de connaître un certain ravissement que procure l’absence ou la distance. Son œuvre se caractérise par une intention primordiale et une volonté de déployer les fondamentaux de l’esthétique chinoise. Et pourtant son travail n’est pas étranger aux registres du système de représentation occidental car de facture abstraite, il parvient à concilier les points de vue. La question de l’abstraction trouve donc tout son sens dans son œuvre. Elle nous permet de faire un rapprochement entre les calligraphes, peintres, poètes et musiciens chinois qui depuis la dynastie Song cherchèrent à dépasser le visible pour présenter l’invisible. Peng Mei-Ling utilise des encres légères et diaphanes pour rendre compte du dynamisme intrinsèque à l’esthétique traditionnelle. Celles-ci lui permettent de porter toute son attention à l’espace et à l’atmosphère qu’elle parvient à mettre en scène. Ce monde ambiant est celui des cycles, des saisons et des rythmes cosmiques que l’artiste a intégré dans son œuvre. Celui-ci doit capter l’esprit de la nature afin de pouvoir trouver un langage dans lequel des formes peuvent apparaitre ou disparaitre, un langage en quête du mouvement perpétuel du sens de la vie et du développement constant. Propices à la méditation et détachées de la peinture figurative, les encres de Peng Mei-Ling s’adressent à nous, elles nous permettent de participer au flux continu de la vie, elles en accompagnent la mouvance et le rythme. L’artiste s’accomplit en transmettant sa spiritualité centrée sur l’élan intérieur. Les traces d’encre que le pinceau libère suggèrent le passage d’un souffle sur une surface favorable au mouvement et au devenir. On ne rencontre aucun temps d’arrêt ou de finalité acquise, les tâches d’encre continuent d’activer leur présence et de se déployer dans l’équilibre du vide et plein. Les couleurs quant à elles émergent par tensions atmosphériques. Elles appartiennent au registre du lettré chinois. Les teintes se dispersent et se rassemblent au gré du souffle produit par le pinceau contenant en réserve l’énergie du poignet « vide ». Les paysages chinois classiques des montagnes parcourues par les brumes et traversés par les torrents ont perdu leurs silhouettes pour gagner en abstraction. L’apparition de la couleur comme sa dissipation garde entre-ouvert le dialogue avec le vide et le silence. Le mouvement des traces d’encre nous rappelle le passage constant du lourd au léger. Les montagnes rocheuses traversées par les nuages peuvent ainsi prendre leur envol et révéler leur dynamique géologique.

L’œuvre d’Anna-Maija Rissanen s’intègre sans aucun doute possible dans l’esthétique chinoise de peinture de paysage. En interprétant ce qu’elle appelle « l’esprit d’encre chinois », les techniques et les couleurs occidentales lui servent d’intermédiaire entre les deux cultures. Les vues brumeuses et des paysages montagneux semi-abstraits intègrent des espaces vides pour donner lieu au flux d’eau. Elle tente ainsi d’emmener le spectateur dans un voyage vers des mondes alternatifs, méditatifs et apaisants.

« Je travaille d’une manière intuitive. Je fais attention au ton, à la mélodie, au rythme et au contenu de paysages, et je laisse le feutre ou le pinceau me guider à travers l’œuvre. A travers une recherche d’équilibre entre la fragilité et la puissance résultant d’une combinaison de lignes, de couleurs et de composition, mes peintures s’offrent à la poésie et l’éphémère. Depuis ces dix dernières années, je travaille sous l’influence de la peinture traditionnelle chinoise. Mon objectif principal a longtemps été de créer des peintures de paysages qui allient le calme et l’intrigant. L’objectif est de dépasser le temps présent pour toucher l’intemporel. J’ai étudié des techniques, les compositions et philosophies de la peinture de paysage dans l’histoire de l’art occidental et chinois. Les philosophies chinoises du taoïsme et du chan-bouddhisme dans la peinture chinois et japonais m’ont profondément aidé à développer mon travail. Ce qui me fascine dans les peintures de paysages chinois appartient à leur conception de différentes perspectives. Et c’est cet aspect-là que j’aime bien manier dans mon travail en utilisant des perspectives mixtes dans la même image où on ne peut pas savoir si ce que l’on voit est quelque chose de petit, tout près, ou des montagnes dans un grand lointain. Ce zoom entre un microcosme organique avec des détails grouillants et une perspective à vol d’oiseau crée une certaine instabilité et permet aux yeux du spectateur de se promener dans l’image. Mon travail se situe quelque part entre la représentation occidentale et orientale, entre l’art abstrait et figuratif. Je me vois comme une exploratrice et une sorte de guide de voyage, ce qui me permet expérimenter différentes techniques et de les utiliser dans mes œuvres. J’utilise principalement des techniques mixtes qui incluent entre autres l’aquarelle, l’acrylique, les encres, les pastels, le collage et les gravures. La nature est ma source d’inspiration sans fin. Au fil du temps, d’autres sujets sont apparus tels que la transparence (être transparent, voir à travers, la dualité, l’éphémère), les réflexions (travailler avec des miroirs), la musique, le mystère. Si mon travail oscille entre figuration et abstraction, c’est qu’il est fortement lié à comment je me sens dans la vie; suis-je en sécurité ou non: ai-je besoin m’appuyer sur les roches ou me sentir légère dans l’abstraction. »

Deuxième pôle : Les enjeux contemporains concernant notre environnement.

Les recherches d’Oliver Pestiaux, philosophe, artiste et chercheur impliqué dans une démarche éco-politique artistique. L’installation « Narcisses » de Catherine Menoury & Christian Laval toute aussi impliquée dans les nouveaux rapports nature-culture.

Olivier Pestiaux est un architecte de formation qui, après un accident, s’est réorienté vers l’audiovisuel tout en poursuivant divers projets artistiques.

Olivier Pestiaux a exposé ses œuvres pour la première fois en 2014. Une de ses expositions, «La nature aime à se voiler», a eu lieu à la fondation F. Rops et à la galerie ODRADEK en 2020. Son art, influencé par la philosophie explore la nature en tant que processus vital. Ses créations sont connues pour leur mouvement en tension et un équilibre graphique qui mélange sensibilité et conceptualisation.

Olivier Pestiaux incarne un profil poétique singulier dans le monde de l’art contemporain. Sa démarche artistique est une quête harmonieuse, cherchant à révéler les mystères cachés des rythmes cosmiques. À travers son travail, Olivier Pestiaux invite à une contemplation méditative pour un voyage introspectif. Sa capacité à tisser des liens entre l’art et la nature témoigne d’un soin particulier à percer les représentations pour devenir une expérience à part entière. Il utilise pour cela des variations temporelles et médiales dans son processus créatif et la meilleure comparaison que l’on pourrait assigner à son travail est une forme de musicalité.

Olivier Pestiaux tente de mêler une réflexion artistique dans une démarche transdisciplinaire engagée. Il est à l’initiative d’un vaste projet autour des droits de la Nature. Ce projet s’ancre dans un contexte théorique et scientifique plus large dont les penseurs Bruno Latour et Philippe Descola sont des figures importantes. Loin de notre « ontologie naturaliste », selon la formule de Descola, d’autres manières d’envisager notre rapport au vivant sont possibles. En tant que sujet de droit, les éléments naturels ne sont plus considérés comme de simples choses mais comme des éléments vivants, des sujets avec lesquels nous sommes en relation de réciprocité. L’enjeu est important puisqu’il donne une place centrale à l’art comme énonciateur de nouveaux récits mobilisant de nouvelles espérances.

Cette approche d’Olivier Pestiaux s’accompagne et s’ancre dans une pratique artistique qui met en jeu ces questions en montrant que le but de l’art n’est pas tant d’imiter la Nature mais de tenter de travailler comme elle. “L’art est lui-même la Nature” dit Shakespeare (Le Conte d’Hiver). Comme l’écrit Marie-Aude Baronian, « tout le travail d’Olivier Pestiaux ne cesse d’évoquer des pulsations. Le geste artistique s’apparente alors aux compositions musicales ou encore aux mouvements de la Nature, à l’instar d’une écriture poétique du temps et de l’espace. Les peintures de nuages sont tout autant des formes reconnaissables que des formes abstraites, à la fois semblables et dissemblables, qui, dans leur dynamique volatile, permettent de voir une multitude de possibles. Comme un trait d’union entre les intervalles du temps et de l’espace, c’est le trait, libre, qui s’impose presque de lui-même. » Longtemps, une certaine attitude a obligé la Nature à la faire parler et dévoiler ses secrets sous la torture des expériences en revendiquant un droit de domination. Mais ce n’est pas par la violence, mais par la mélodie, le rythme et l’harmonie qu’Orphée pénètre et s’allie aux secrets de la Nature.

Catherine Menoury & Christian Laval, “Narcisses”

Catherine Menoury est une artiste française plasticienne dont les mediums fondamentaux sont la vidéo, la photographie, les médias numériques et les installations. Elle pose la question de la vérité dans l’image et s’attache à la métamorphose et à l’évanescence. Elle collabore étroitement avec l’ingénieur et développeur de logiciels allemand Christian Laval afin de créer des technologies spécifiques pour leurs projets artistiques. Ensemble, ils explorent de nouvelles frontières d’expression.

Christian Laval mène des recherches dans le domaine du développement de logiciels pour la visualisation de la musique ainsi que dans le domaine des nouveaux matériaux. Catherine Menoury et Christian Laval vivent à Bruxelles.

L’installation « Narcisses » questionne l’idée du temps invisible, infaillible, et de sa trace laissée, la métamorphose et l’évanescence.

Catherine Menoury et Christian Laval développent leur recherche à partir de médiums qui présupposent une temporalité inhérente à eux-mêmes: la vidéo et les arts numériques, images en mouvement, intrinsèques à la durée; la photographie, instant T; le vitrail, la peinture, la cire, pratiques ancestrales, arts de la lenteur. De ces pratiques, l’idée d’évolution irréversible, inéluctable et transitoire est matérialisée, elles sont une expérience physique pour l’œil de l’observateur: Il pourra constater le changement de ce qu’il regarde sans pouvoir en discerner le mouvement, car la durée initialement brève est dilatée et dénaturée, elle oscille entre la photographie et la vidéo, et s’étire, pour certaines d’entre elles, sur une période prédéterminée et éphémère, de quelques heures à trente années, sans retour possible, ou perpétuellement pour d’autres, une vie métaphorique. L’évolution des images est parfois prédéterminée et, quelle que soit leur durée, suit toujours le même parcours. Or si le passé semble fixé le futur semble offrir de multiples possibilités. Ainsi plusieurs installations numériques évoluent en temps réel, se métamorphosent et créent de nouveaux faciès ou de nouveaux paysages et laissent à « l’imprévisibilité » la liberté de constituer leur évolution, là encore sans retour possible. Ce mouvement-remous perpétuel recompose les paysages présents collectés qui lui sont donnés, eux mêmes déjà fruits de l’évolution, pour en proposer de possibles futurs. Cette lente, mais inexorable progression constante, est une observation méditative de paysages en mutation, habités par l’avancée immuable du temps. Elle invite les spectateurs à observer le renouveau et/ou la déchéance de ce flux incessant. La matérialisation du présent, du passé (des images fixées rendues floues par leur multitude pour exprimer le souvenir, à savoir à la fois quelque chose que l’on possède et quelque chose qu’on a perdu) ou du futur, est mise en pratique grâce à diverses manières de faire, parfois images fixes, parfois sculptures, bas-relief, ou encore réalisations digitales. Ces dernières demandent une recherche technologique emprunte d’effets spéciaux de l’industrie cinématographique ou de créations numériques développées spécifiquement, cependant il est important que ces technologies soient uniquement utilisées comme outils de base, sans se faire voir, pour parvenir à rendre claire une sensation. Seule la poétique de ce qui est montré doit subsister. Tenter de rendre visible l’imperceptibilité du temps dont la souveraineté n’a aucun adversaire, reste toujours le but de l’ensemble de la recherche du travail de Menoury & Laval. L’image est ici l’eau entre nos doigts. Que peuvent-ils d’ailleurs retenir?

Le troisième pôle nous engage dans une réalité futuriste donnant plein pouvoir à la fiction.

Joseph Winckler est un artiste plasticien français, installé depuis 5 ans à Bruxelles où il finalise, à la Cambre, un master dans l’atelier de dessin. Pour saisir la complexité du réel sa pratique ouvre une recherche sur les chemins arpentés par la science, la métaphysique ou les mythes. Substances occultes, observations et archives scientifiques s’hybrident dans des espaces oniriques ou le tangible oscille avec le virtuel. Le dessin au graphite, la peinture et images de synthèses en mouvement interagissent entre eux dans un écosystème artistique où la matière introduite se déconstruit et se renouvelle au cours d’une perpétuelle métamorphose. Ce système devient un outil d’exploration du rapport paradoxal entre espace réel et mental, matière et conscience.

L’espace 0 de Joseph Winckler ouvre une brèche entre les dimensions macrocosme et microcosme qui se connectent sans hiérarchie, dans un paysage multiple et fractionné.

Sur 3 feuilles de papier unies par un horizon commun, des scènes plurielles se synchronisent pour former un paysage élargi, où le spectateur, comme un être omniscient, est projeté simultanément dans plusieurs lieux et temporalités. Ces architectures et objets technologiques, témoins de la volonté de quitter la terre vers le ciel pour capturer le réel dans une totalité fantasmée, nous apparaissent ici, dans un temps futur, détachés de leurs fonctions premières. Ces édifices bâtis par l’humain, sont devenus de nouvelles montagnes, où des êtres en combinaisons s’attèlent à la construction d’un œil géant destiné à scruter les zones d’ombre du cosmos. Flottant dans l’eau, soumis aux forces naturelles, ils nous apparaissent comme minuscules, pris dans le cycle éternel de création et destruction, révélant l’incapacité de l’humain à s’extraire de son environnement.

Teodora Cosman est née à Cluj-Napoca en Roumanie. Elle a étudié la peinture à l’Université d’Art et Design de Cluj-Napoca, obtenant son master en 2006 et un doctorat en art en 2011. Actuellement elle est doctorante en Art et Sciences de l’art à l’Académie Royale de Beaux-Arts et l’ULB, avec une thèse portant sur la surexposition photographique en tant que métaphore de l’image.

Le travail de Teodora Cosman repose sur l’observation attentive de son environnement quotidien. Touchés par la lumière, les objets les plus usuels se transforment en paysages ou en géométries abstraite, qui en renvoyant aux réalités imaginaires, trompent l’œil. Ainsi, dans ses photos, rien n’est ce qu’il paraît être. « Landscape by the North Sea » est en réalité un frigo de glacier avec des traces de condensation, tandis que « Fontaine » représente un œuf dans un bocal de verre, photographié en close-up. Les références aquatiques n’existent que dans l’œil de l’observateur, dont l’imagination est subtilement conduite par le titre de l’image et par la croyance dans le caractère référentiel de la photographie. Inversement, les ondulations et réflexions de l’eau, filmées à travers un rideau, donnent l’impression d’une projection stroboscopique. L’étude de la lumière passe par l’observation des effets créés par la réfraction de la lumière traversant des récipients remplis d’eau, sorte de « natures mortes » où les objets ne sont que des prétextes pour créer un environnement pictural lumineux. Dans son travail pictural, elle utilise l’eau, l’humidité, pour créer et moduler les formes. Une reproduction d’une photo de skieurs devient un paysage abstrait, les formes se dissolvent en perdant toute référence mimétique. Pour certaines œuvres elle utilise des éléments naturels, comme la pluie ou la glace en tant que mediums picturaux.